|

|

我不碰

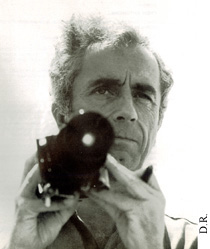

现在,他真是在云上了。文德斯言简意赅地总结了一下安东尼奥尼。

就如在他的电影里很难找到特写镜头,特别是男人的特写镜头,在这个男人成为死者之后,我们开始寻找他们留在这个世界上的痕迹时,竟然也只能看到些长镜头和空旷的背景,却很难发现特别的细节——比如他最喜欢的咖啡馆,最爱喝的酒是什么等等。让人徒唤无奈的是,安东过世仅仅两周,在他老家意大利城市费拉拉(Ferrara)的安东尼奥尼博物馆(Michelangelo Antonioni Museum,Via Ercole Id'Este, 17I-44100 Ferrara)因资金告竭被迫闭馆。当然,热爱安东的人不是再没有机会看到收藏其中的导演的那些绘画、照片和书籍,费拉拉市政府的野心不过是将这个本来由捐赠者出资专门为安东尼奥尼开辟的资料馆改造成“所有在费拉拉拍过电影的导演的博物馆”。人走茶凉是放之四海而皆准的普遍规律。

安东尼奥尼身在天堂,自然不会说些什么。即便他知道,他会说什么呢?Zitto(闭嘴!)吗?在罗马的家中,除了看看不远处台伯河不动声色的流水,接待几个偶尔到来的访客,他不出声有很多年了。和他同辈的那些老朋友,费里尼、维斯康蒂、黑泽明早走了,神在给他长寿的同时还给了他中风,让他难以走动,不能和别人用语言交流,甚至写自己名字的那21个字母都很困难。成功地在银幕上传达了人类内心强大的虚无与孤独的人,在生活里被迫接受了额外的馈赠:肉体的虚无与孤独。他也许会像电影《一个女人身份的证明》中那个导演尼科洛·法拉一样,退回自己的房间,坐在窗台上,用天文望远镜搜寻宇宙中的某个更为孤独的星球。

他太清楚这个世界了。仍然是拉文那(Ravenna)式的红色沙漠,在那里还能找到但丁的坟墓,但找不到安东曾经费尽心机妄图漆成白色的小森林了。改变世界的本来面目可能是种徒劳的行为,一场夜雨就可以破坏你的全部努力。接受游戏规则,投入地玩一场近乎迷幻的但又清醒无比的游戏。当摄影师托马斯捡起那个空气中不存在的网球并大笑着抛出时,作为种群的人类的某种黑色困境已经被永远固定在胶片上。那个见证谋杀和尸体的马里昂公园(Maryon Park, south of Woolwich Road, SE7)还在,网球场没有任何变化。如果去伦敦,想起了安东尼奥尼,那么就应该去那里再玩一场超现实的网球比赛。更有兴趣的话,不妨坐地铁到荷兰公园站下,去公园大道北段Pottery街77号附近的《Vogue》摄影师John Cowans的工作室逛逛,那里你能看到安东拍摄托马斯骑在女模特身上抓拍的经典场景的所在。

这世界由虚无与不可知的生活构成,要得到什么,要躲避什么,天知道。席尔瓦诺充满激 情的手掌抚遍了卡门的全身,但从未真正触碰到那个同样饱含激 情的肉体。我不碰。对情人们来说,刻意放手的和被迫得不到的身体,都同样带来值得永远回味的幸福感。

安东在83岁时不无恶毒地安排了那四个在云之上的故事。他让席尔瓦诺与卡门在费拉拉小城科马乔(Comacchio)那美得令人晕眩的200米拱廊下拥吻,又让女主角说出“我们都喜欢把对方留在记忆里”那句话,最后却让她在那座秘密庭院的窗口目送情人消失在街头。这座漂亮的石柱庭院就在科马乔著名的钻石宫殿(Palazzo Diamante)对面。但是安东把更多的绝望留在离马赛不远的艾克斯(Aix-en-Provence)。圣让·马特教堂快活的修士仍在歌唱,Quatre Dophine喷泉和夜幕下的雨巷仍然在一遍遍让前往追赶安东影子的人们重温樊尚的黯然,那种心灵破碎的声音。

我不碰,我喜欢这样的方式。

[ 本帖最后由 abracadabra 于 2007-11-30 15:25 编辑 ] |

|